>

MetalSafety

>

MetalSafety

MetalSafety

MetalSafety – Entwicklung von Bewertungskonzepten für faserförmige und granuläre Metallverbindungen – Bioverfügbarkeit, toxikologische Wirkprofile sowie vergleichende in vitro-, ex vivo- und in vivo-Studien

Metalle und ihre Verbindungen sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken, so als Bestandteile von Edelstahl, als Katalysatoren, Pigmente oder im Auto- sowie Flugzeugbau. Ferner werden Metallverbindungen auch in zahlreichen innovativen Prozessen eingesetzt, u.a. in 3D-Druckerfarben, als Halbleiter in der Elektronik und in der medizinischen Diagnostik. Dabei werden neben granulären Verbindungen unterschiedlicher Partikelgröße auch zunehmend faserförmige „Nanowires“ verwendet. Allerdings haben sich viele Metalle als inflammatorisch und/oder sogar krebserzeugend erwiesen. Hierbei hängt die Toxizität oftmals erheblich von der jeweiligen Verbindungsform ab.

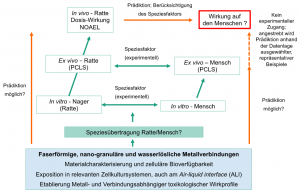

Das wissenschaftliche Gesamtziel des Vorhabens MetalSafety ist die Entwicklung von vergleichsweise einfachen in vitro-Modellen zur toxikologischen Bewertung und Gruppierung von verschiedenen Metallverbindungen mit unterschiedlicher Löslichkeit bzw. Bioverfügbarkeit. Im Vordergrund stehen dabei faserförmige Metallverbindungen, sogenannte Nanowires, die in zunehmendem Maße in einer steigenden Anzahl von innovativen Anwendungen eingesetzt werden, und für die bislang noch kaum toxikologische Daten vorliegen. Diese sollen in ihren Wirkungen mit entsprechenden nanoskaligen granulären und wasserlöslichen Verbindungen verglichen werden.

MetalSafety Projekt Arbeitsplan

Hierfür soll zunächst ein Expositionssystem für die Applikation und Dosisbestimmung faserförmiger Verbindungen in Zellkulturen im Air-liquid interface (ALI) etabliert werden. Anhand von Genexpressions- und Gentoxizitätsanalysen sollen molekulare Wirkprofile erstellt werden.

Anschließend sollen die eingesetzten Modellsysteme (Löslichkeit auf subzellulärer Ebene in physiologisch relevanten Flüssigkeiten, Effekte in Zellkulturen) bzgl. ihrer Vorhersagekraft für die Toxizität, der zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen und Dosis-Wirkungsbeziehungen an komplexeren ex vivo-/in vivo-Modellen validiert werden. Toxikodynamische Speziesunterschiede zwischen Ratte und Mensch werden auf der Ebene von Zellkulturen und von Gewebeschnitten (PCLS) bestimmt. Die Reaktionen in Zellkulturen sowie die ex vivo-Ergebnisse der PCLS von Ratte und Mensch sollen schließlich mit in vivo-Daten im Tiermodell verglichen werden.

Die Identifizierung relevanter Wirkungsmechanismen der einzelnen Metalle und ihrer Verbindungen ist eine wichtige Voraussetzung für eine wissenschaftlich basierte Grenzwertableitung am Arbeitsplatz und in der Umwelt, auch für neue innovative Metallformen und Verbindungen.

NanoCELL

NanoCELL – Umfassende Charakterisierung und humantoxikologische Bewertung von Nanocellulose entlang ihres Lebenszyklus für eine zuverlässige Risikoabschätzung und einen sicheren Einsatz in umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien

Projektbericht:

Das Verbundvorhaben NanoCELL beschäftigte sich mit der Herstellung, physiko-chemischen Charakterisierung, Verwendung und humantoxikologischen Bewertung von Nanocellulose entlang ihres Lebenszyklus. Besonderer Fokus lag dabei auf der kristallinen Nanocellulose (cellulose nanocrystals, CNC) und deren Einsatz in umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien als wichtiger Baustein einer modernen Kreislaufwirtschaft.

Die wichtigsten Entwicklungen und gewonnenen Erkenntnisse aus NanoCELL sind:

- Etablierung eines Prozesses zur Herstellung hydrophiler CNC aus unterschiedlichen Rohstoffquellen (u.a. Baumwolle, Birke, Fichte) im Labormaßstab inklusive erfolgreicher CNC-Sprühtrocknung; eine Hochskalierung der CNC-Herstellung erfordert jedoch Anpassungen am Reaktor-Design.

- Erfolgreiche Oberflächenfunktionalisierung der CNC (Fluoreszenzmarkierung, Silanisierung)

- Erfolgreiche CNC-Beschichtung unterschiedlicher Foliensubstrate (z.B. Polymilchsäure, Polypropylen, Papier) mit hoher Verbundhaftung und verbesserter Barrierewirkung gegen Sauerstoff, jedoch weitere Studien hinsichtlich Reproduzierbarkeit der Beschichtung und Barrierewirkung gegen Mineralöle notwendig.

- Umfassende physiko-chemische Charakterisierung der CNC (Größen-/Anzahlverteilung, Zetapotential, Agglomeration) in komplexen Matrizes (u.a. Zellkulturmedium, Verdauungssäfte) mittels Multidetektor-Feldflussfraktionierung (FFF) und Elektronenmikroskopie.

- Erfolgreiche Entwicklung verschiedener in vitro (GIT-Inflammationsmodell, 3D Lungenmodelle) und ex vivo Modelle (porziner Mucus, Darmgewebe) zur Untersuchung einer möglichen Toxizität der CNC nach oraler und pulmonaler Aufnahme.

- CNC-Transportstudien in in vitro und ex vivo Modellen unter statischen und dynamischen Bedingungen zeigen einen CNC-Transport durch die intestinale Mucusschicht, aber nicht durch das Darmgewebe; keine toxischen Effekte konnten unter diesen Bedingungen beobachtet werden.

- Erfolgreiche Vorarbeiten für ein in silico Transportmodell für CNC über biologische Barrieren.

CERASAFE

CERASAFE – Sichere Herstellung und Verwendung von Nanomaterialien für die Keramik-Industrie

Ziel des Projekts CERASAFE ist die Bewertung und Verbesserung von Umweltschutz und -sicherheit (EHS) in der keramischen Industrie. Geplant ist, industrielle Prozesse und Aktivitäten zu untersuchen, bei denen am Arbeitsplatz Nanopartikel Emissionen generiert werden. Die Exposition der Arbeitnehmer soll bewertet werden, indem zunächst die Partikelfreisetzungsprozesse analysiert werden, gefolgt von der Charakterisierung der emittierten Partikel sowie der Bewertung der Toxizität. Ausgehend von diesen Daten werden Maßnahmen zur Minimierung der Exposition vorgeschlagen.

Darüber hinaus wird CERASAFE ein Tool entwickeln, mit sich technisch hergestellte nanokeramische Partikel von Hintergrundaerosolen unterscheiden lassen, was eine Innovation auf dem Gebiet der für Umweltschutz und -sicherheit (EHS) relevanten Charakterisierungsmethoden darstellt. Im Rahmen des Projekts sollen eine Reihe von guten Herstellungs- und Anwendungspraktiken (GMP, GUP) für nanokeramische Materialien erstellt werden. Weiterhin werden die generierten Ergebnisse in einer öffentlichen Datenbank gesammelt. Diese wird ergänzt mit Informationen zu Risikobewertung und Empfehlungen für die Industrie, Anwender und Interessensverbänden, um sichere Produktionsprozesse für nanokeramische Materialien zu gewährleisten.

Projekt Webseite: www.cerasafe.eu

NanoToxClass

NanoToxClass – Etablierung von Nanomaterial Gruppierungs-/ Klassifizierungsstrategien auf Basis der Toxizität und zur Unterstützung der Risikobewertung

Die Nanotechnologie wird als eine der bedeutendsten Innovationen mit großem industriellem und medizinischem Potenzial gesehen. Deutlich wird dies bereits heute durch den Einsatz von Nanomaterialien in den verschiedensten Produkten. Die aktuell eingesetzten Nanomaterialien bestehen aus einer überschaubaren Anzahl von Ausgangsstoffen. Durch Kombinationen verschiedener Ausgangsstoffe sowie Variationen in Größe, Form und Oberfläche ergibt sich dennoch eine nahezu unbegrenzte Vielfalt. Aktuell wird jede Nanomaterial-Variante einer eigenen experimentellen Prüfung und Bewertung unterzogen. Für konventionelle Chemikalien sind Gruppierungsansätze bereits vorhanden und werden auch zu regulatorischen Zwecken genutzt, während für Nanomaterialien die Entwicklung von Gruppierungsprinzipien gerade erst begonnen hat.

NanoToxClass wird Gruppierungsansätze von Nanomaterialien aufgrund ihres Gefährdungspotenzials für den Menschen basierend auf einem ausgewählten Satz an industriell relevanten Nanomaterialien entwickeln. Dabei werden die ausgewählten Nanomaterialien nicht nur in ihrer ursprünglichen Form untersucht, sondern auch in ihrem Lebenszyklus betrachtet (z.B. nach Alterung). Ein wichtiger Schwerpunkt in NanoToxClass ist jedoch die zielgerichtete Generierung neuer Daten mittels modernster Techniken der Systembiologie, welche in Kombination mit etablierten toxikologischen Endpunkten eingesetzt werden. Im Projekt werden dazu Transkriptom-, Metabolom- und Proteomanalysen basierend auf in vitro und in vivo Versuchen integriert, so dass der hier gewählte Ansatz auch Wirkmechanismen von Nanomaterialien bei der Entwicklung von Gruppierungen berücksichtigt und zudem maßgeblich zur Korrelation von in vitro und in vivo Daten beitragen wird. Die gewonnenen Gruppierungskriterien werden anschließend an weiteren Nanomaterialien überprüft bzw. validiert.

Um diese Ziele zu erreichen, vereint NanoToxClass Experten aus Wissenschaft, Behörden und Industrie. Die Entwicklung von Nanomaterial Gruppierungen ist auch auf europäischer und internationaler Ebene von hohem Interesse. NanoToxClass integriert daher die Expertise deutscher und europäischer Experten. Die Erkenntnisse von NanoToxClass werden von Beginn an in verschiedene nationale und internationale Gremien eingebracht, um auch eine regulatorische Anwendbarkeit zu berücksichtigen.

Projekt-Webseite NanoToxClass: http://www.nanotoxclass.eu/project.html

NanoBEL

NanoBEL – Biologische Elimination komplexer diagnostischer Nanopartikel

Als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts hat sich die Nanotechnologie in den vergangenen Jahren von einer forschungsnahen Disziplin zu einem weltweit bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Aufgrund der Querschnittsrelevanz werden hier Impulse für ein breites Spektrum gesellschaftlicher Anwendungsfelder für die unterschiedlichsten Produkte, Prozesse und Materialien und somit Innovationen für viele Branchen einschließlich Medizin und „Life Sciences“ erwartet.

NanoBEL medizinische Nano-Anwendungen (c) NanoBEL Konsortium

In Medizin und Pharmakologie spielt die Nanotechnologie bereits heute in einer Vielzahl von Anwendungen eine wichtige Rolle. Einen besonderen Stellenwert bilden magnetische Nanopartikel (MNP) für die diagnostische Bildgebung im Sinne einer Früherkennung von Erkrankungen und des therapeutischen Monitorings. Während die Auswirkungen einer akuten Exposition mit magnetischen Nanopartikeln aus toxikologischer Sicht mittlerweile weitreichend untersucht worden sind, sind Langzeiteffekte in Abhängigkeit von strukturellen Eigenschaften der magnetischen Nanopartikel und des Gesundheitsstatus der Individuen bisher noch kaum systematisch untersucht worden.

NanoBEL befasst sich daher mit der Abschätzung von Langzeit-Effekten der Exposition mit magnetischen Nanopartikeln (beispielsweise als Folge von regelmäßigen Bildgebungssitzungen), der Bedeutung von Degradations- und Eliminationsprozessen entlang des Lebenszyklus der Nanopartikel sowie der Auswirkung der Exposition im Zusammenhang mit Erkrankungen mit hoher sozioökonomischer Relevanz (Krebs, Entzündungen).

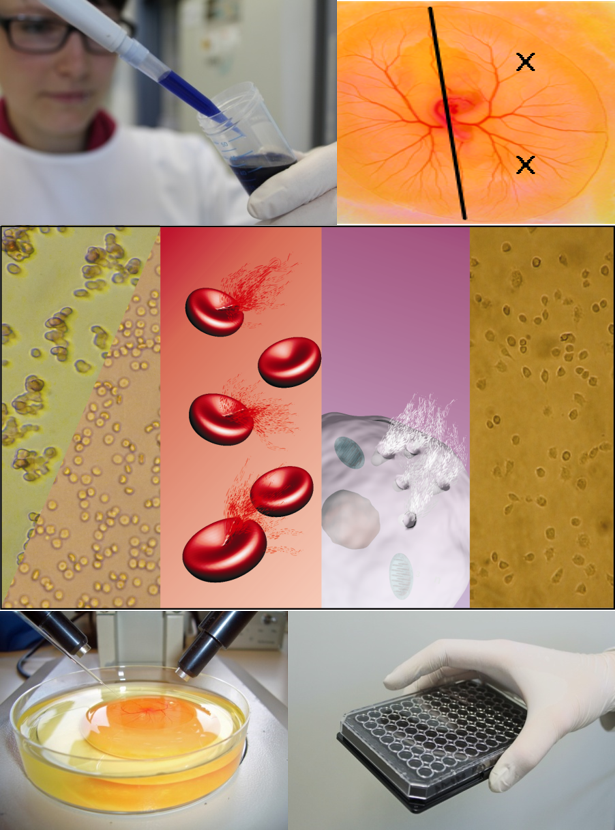

NanoBEL berücksichtigt Formulierungen von magnetischen Nanopartikeln, welche gegenwärtig und in der Zukunft eine hohe diagnostische Relevanz aufweisen. Neben der Weiterentwicklung und Optimierung dieser Nanopartikel trägt NanoBEL auch zur Entwicklung neuer tierfreier Alternativmethoden zur Langzeittestung von magnetischen Nanopartikeln bei (z.B. in Zellkulturen und im Hühnerei).

Weiterhin soll die systematische Erhebung der Daten einen Beitrag zur Kategorisierung von Nanopartikeln und zur Identifizierung dafür geeigneter Endpunkte leisten und damit die Grundlagen für eine Risikobewertung schaffen. Daten sollen auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden z.B. über die Datenbank Nanopartikel.info.

Somit liefert das Vorhaben einen wertvollen Beitrag für einen verantwortungsvollen Umgang und die optimierte Weiterentwicklung von Nanomaterialien in der Medizin, wobei Chancen bestmöglich genutzt und Risiken vermieden werden können. Somit birgt die Nanotechnologie auch für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland enormes Potenzial, welches nicht ungenutzt bleiben darf. Daraus resultieren positive Auswirkungen nicht nur auf das Wirtschaftswachstum per se und die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, sondern auch auf eine enorm verbesserte medizinische Versorgung bei gleichzeitiger Ressourcen- und Umweltschonung.