Immer wieder gibt es Schlagzeilen in Zeitungen oder dem Internet, dass Nanomaterialien wie Asbest wirken und einen seltenen Krebs des Bauchfells (das sogenannte Mesotheliom) verursachen. Was ist dran an diesen Meldungen? Wie kommen diese zustande und müssen wir uns darüber wirklich den Kopf zerbrechen?

Faserstaub und die Asbest-Problematik

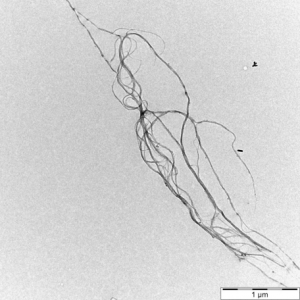

TEM Aufnahme von Kohlenstoff-Nanoröhrchen © HFK

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zuerst wissen, wie Asbest eigentlich wirkt, denn dies ist schon sehr gut aufgeklärt worden [1]. Asbest ist der Sammelbegriff für eine Gruppe feinfaseriger Minerale, die aus Silizium, verschiedenen weiteren Metallen, Sauerstoff und Wasserstoff bestehen. Die herausstechenden Merkmale sind die Feinfaserigkeit, die Tatsache, dass sich diese Fasern der Länge nach aufspalten können (Spliss) und damit immer dünner und zahlreicher werden, und ihre hohe Biobeständigkeit. Aus diesem Grund können beim Bearbeiten von z.B. asbesthaltigen Werkstoffen freigesetzte Fasern so dünn sein, dass sie ohne geeigneten Atemschutz tief in die Lunge gelangen können. Asbestfasern können in der Lunge eine gesundheitsschädigende Wirkung entfalten, wenn sie nicht mehr oder nur sehr, sehr langsam (nach Monaten oder Jahren) wieder entfernt werden können (zu Reinigungsprozessen der Lunge siehe auch Nanopartikel und die Lunge).

Biobeständige Fasern können damit zur Ursache eines andauernden Entzündungsvorgangs werden und eine Tumorbildung zur Folge haben. Während Lungenkrebs viele Ursachen haben kann, stellt das andernfalls sehr seltene „Mesotheliom“ eine für mit Asbest belastete Atemluft charakteristische Krebsform des Lungen- oder Bauchfells dar. Asbestbedingte Erkrankungen der Lunge gehören – auch 30 Jahre nach einem Verwendungsverbot für Asbest in Deutschland im November 1993 – nach wie vor zu den häufigsten berufsbedingten Erkrankungen. Grund dafür ist die lange Inkubationsdauer von 30-40 Jahren.

Das Faser Paradigma

Für eine schädigende Wirkung auf die Zellen der Lunge müssen Fasern dem sogenannten „Fasertoxikologischen Prinzip“ entsprechen: sie sollten langgestreckt und meist deutlich länger als 5 µm, sehr dünn (dünner als 3 µm), damit sie mit dem Luftstrom in die tiefe Lunge gelangen können, sowie starr und biobeständig sein. Fasern, die dem Fasertoxikologischen Prinzip entsprechen, können eine kanzerogene Wirkung im Menschen entfalten [2 – 4]. Aus diesen Eigenschaften resultiert möglicherweise eine lang andauernde (chronische) Entzündung des Lungengewebes, denn nach Einatmen der Fasern versuchen Fresszellen in der Lunge, die Fasern aufzunehmen und aus der Lunge zu transportieren. Dabei gelingt es den Fresszellen als „Müllabfuhr des Körpers“ nicht, die sehr langen und steifen Fasern aufzunehmen, was zur sogenannten „frustrierten Phagozytose“ führt (siehe Abbildung). Dieser Vorgang, der bei bestimmten mineralischen Fasern, so auch beim Asbest, auftritt und nach langer Zeit zu Lungentumoren führen kann, kann auch bei bestimmten „Nanofasern“ mit erheblich kleinerem Durchmesser (40 bis 100 nm) beobachtet werden (siehe (siehe Kohlenstoff-Nanoröhrchen) [4].

Meldungen, die allgemein allen Nanomaterialien eine solche Wirkung zuschreiben, sind falsch, denn Staubpartikel, die rund und sehr klein sind (Nanopartikel), oder Fasern, die kurz und/oder biegsam sind, können eine solche Wirkung nicht auslösen, da sie nicht zu einer frustrierten Phagozytose führen, sondern von den Fresszellen aufgenommen und aus der Lunge geschafft werden können.

Schematische Darstellung der Phagozytose von langen Fasern. Die Fresszellen in den Lungenbläschen machen quasi den „al dente“ Test an Fasern: Biegsame Fasern (gekochte Makkaroni) können – analog zu kleinen Partikeln – vollständig aufgenommen werden (links), während starre Fasern (ungekochte Makkaroni) nicht vollständig von der Zellmembran eingeschlossen werden können oder die Fresszelle sogar durchbohren können und zu Zellstress oder Zelltod führen können (rechts). © Verwendet & Angepasst mit Erlaubnis von A. Meyer-Plath (BAuA).

Allerdings zeigt das Beispiel der Kohlenstoff-Nanoröhrchen, dass der Vergleich durchaus auch korrekt ist, wenn es sich eben um sehr stabile und steife Nanoröhrchen handelt, die auch die Bedingungen des Fasertoxikologischen Prinzips erfüllen. Dies ist der Fall für ganz bestimmte Kohlenstoff-Nanoröhrchen (z.B. die speziell produzierten MWCNT‑7), die mittlerweile als Modellverbindung ein Standard für die Untersuchung von Lungenerkrankungen geworden sind [5,6].

Es ist davon auszugehen, dass das Fasertoxikologische Prinzip Konsequenzen für viele faserförmige Materialien hat, egal aus welchem Grundstoff diese bestehen. Untersuchungen mit verschiedenen Nanodrähten bzw. Nanofasern aus unterschiedlichen Materialien wie Silber, Nickel, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, Siliziumdioxid, Titandioxid oder Ceroxid ergaben prinzipiell eine vergleichbare toxische Wirkung zum Asbest, wenn die Fasergeometrie vergleichbar war: lange Fasern (größer als 5 bis 10 µm), die auch sehr dünn (100 bis 300 nm) und steif waren, erzeugten eine starke Reaktion im Tierversuch oder auch in der Zellkultur, unabhängig davon, wie sie verabreicht wurden [7,8,9,10,11,12,13]. Sowohl Einatmung als auch Injektion in den Pleuraspalt zwischen Lunge und Bauchfell lösten im Tier die gleiche Wirkung wie die langen, steifen Asbestfasern aus [7,8,9,10]. Umgekehrt war es aber auch so, dass kurze Fasern oder Nanopartikel aus dem gleichen Material (≤ 5 µm), z.B. Silber, Nickel, Siliziumdioxid, Titandioxid oder Ceroxid, aber auch kurze Asbestfasern, keine oder nur eine sehr geringe Wirkung entfalteten [7,8,11,12,13,14,15].

Zusammengenommen ergeben die hier gezeigten und viele weitere Studien ein einheitliches Bild der durch Nanofasern und Nanodrähte verursachten Effekte. Selbst wenn ihre Durchmesser sehr klein sind, müssen die anderen Kriterien wie Länge und Stabilität mit denen des Fasertoxikologischen Prinzips übereinstimmen, um einen besorgniserregenden Effekt im Tier oder in den Zellen auszulösen zu können. Dies spiegelt sich in der aktuellen Regulierung wider. In der Technischen Regel für Gefahrstoffe Nummer 527 aus dem Jahr 2020 [TRGS 527, 2020] gilt für ALLE faserförmigen Stoffe am Arbeitsplatz, auch für Nanofasern, ein Richtwert pro Kubikmeter von max. 10.000 WHO-analogen Fasern (das sind eben solche, die dem fasertoxikologischen Prinzip genügen) [16]. Dieser Richtwert gilt ebenso für Asbestfasern als sogenannte Akzeptanzkonzentration für Abbruch- und Sanierungsarbeiten [TRGS 519, 2014].

Hersteller sind aufgefordert, durch Untersuchungen an ihrem Produkt eine asbestartige Wirkung auszuschließen, ansonsten müssen sie von einer solchen Wirkung ausgehen und entsprechende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz einführen bzw. die Expositions-Risiko-Beziehung für Asbest anwenden [TRGS 527, 2020].

Literatur

- Krug, HF et al. (2019).“Fasern und Nanopartikel“, in Toxikologie. Marquardt, Schäfer, and Barth, Eds., 4. ed Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, pp. 841-869. ISBN:978-3-8047-2876-9.

- WHO (1988).“Man-made mineral fibres and radon“ vol. 43. Lyon, France: IARC. ISBN:92 832 12436. download unter https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/1592/bddbe727065b1d7fddd8a42fa4e9e9cf758ce65e.pdf

- WHO (1997).“Determination of airborne fibre number concentrations“. Geneva. ISBN:92 4 154496 1. download unter https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41904/9241544961.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Donaldson, K et al. (2010) Part.Fibre Toxicol., 7: 5.

- Moller, P & Jacobsen, NR (2017) Crit Rev Toxicol, 47(10): 867-884

- Sinis, SI et al. (2018) Front Physiol, 9: 295

- Schinwald, A et al. (2012), Part Fibre Toxicol, 9 47.

- Schinwald, A and Donaldson, K (2012), Part Fibre Toxicol, 9 34.

- Schinwald, A et al. (2012), Toxicol Sci, 128(2): 461-470.

- Roberts, JR et al. (2012), J Nanomater, 2012 398302.

- Poland, CA et al. (2012), Nanotoxicology, 6(8): 899-911.

- García-Rodríguez, A et al. (2018), Part Fibre Toxicol, 15(1): 33.

- Ji, Z et al. (2012), ACS Nano, 6(6): 5366-5380.

- Charehsaz, M et al. (2017), Toxicological and Environmental Chemistry, 99(5-6): 837-847.

- Felix, LP et al. (2016), Toxicology Reports, 3 373-380.

- Meyer-Plath, A et al. (2020). “A Practicable Measurement Strategy for Compliance Checking Number Concentrations of Airborne Nano- and Microscale Fibers”, in Atmosphere 11 (11).

Weiterführende Informationen

- Anorganische Faserstäube (außer Asbest), Vortrag. Dipl.-Ing. Annette Wilmes, Gruppe 4.6 – Gefahrstoffmanagement. BAuA (2002): Staubschutzmaßnahmen – Prüfen, Ableiten, Umsetzen.

- TRGS 519 (2014) download unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-519.html

- TRGS 527 (2020) download unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-527.pdf?__blob=publicationFile&v=1

>

>